近日,我院师生在国际高水平期刊《Nano Research》上发表了题为“Sulfur-doped carbon nanosheet anode with superior rate performance of sodium-ion storage in ether-based electrolyte”的研究论文。论文第一作者为我院硕士研究生陈雨,通讯作者为我院张成林金山青年特聘教授、刘圆副教授和曹大威教授,江苏大学为第一完成单位。

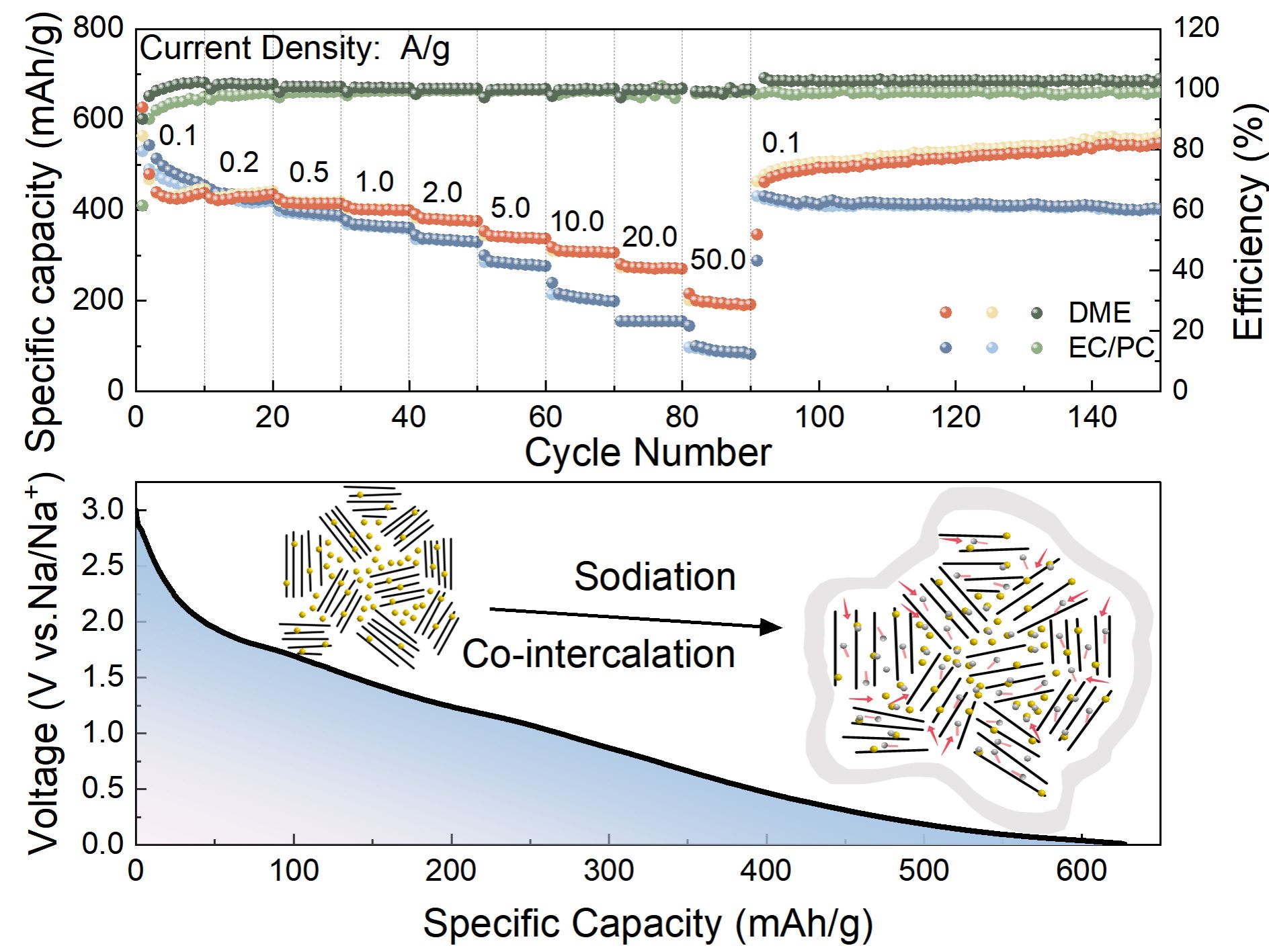

该论文报道了一种高性能硫掺杂碳纳米片(SDCNs)负极材料用于钠离子电池。研究创新性地发现,醚基电解液(DME) 对SDCNs的性能至关重要。与酯基电解液相比,在DME中,SDCNs展现出显著提升的倍率性能:在50 A/g超高电流密度下仍能提供191 mAh/g的比容量。同时,其在0.1 A/g下循环300周后比容量提升至617 mAh/g,表现出优异的循环稳定性和自优化能力。机制研究表明,醚基电解液促进了溶剂化钠离子的共嵌入,扩大了碳层间距,形成了超薄固态电解质界面膜,从而极大提升了体相和界面的离子扩散与存储动力学,有效激活了内部的碳纳米空隙和硫掺杂位点。该工作为高性能钠离子电池碳负极材料及电解液的设计提供了新思路。

此外,张成林课题组还在国际著名学术期刊《Small》上发表了题为“Research Progress of Electrolytes and Electrodes for Lithium‐and Sodium‐Ion Batteries at Extreme Temperatures”的综述论文。论文第一作者为我院硕士研究生何学洋和凌宇航,通讯作者为我院张成林金山青年特聘教授和曹大威教授,江苏大学为第一完成单位。

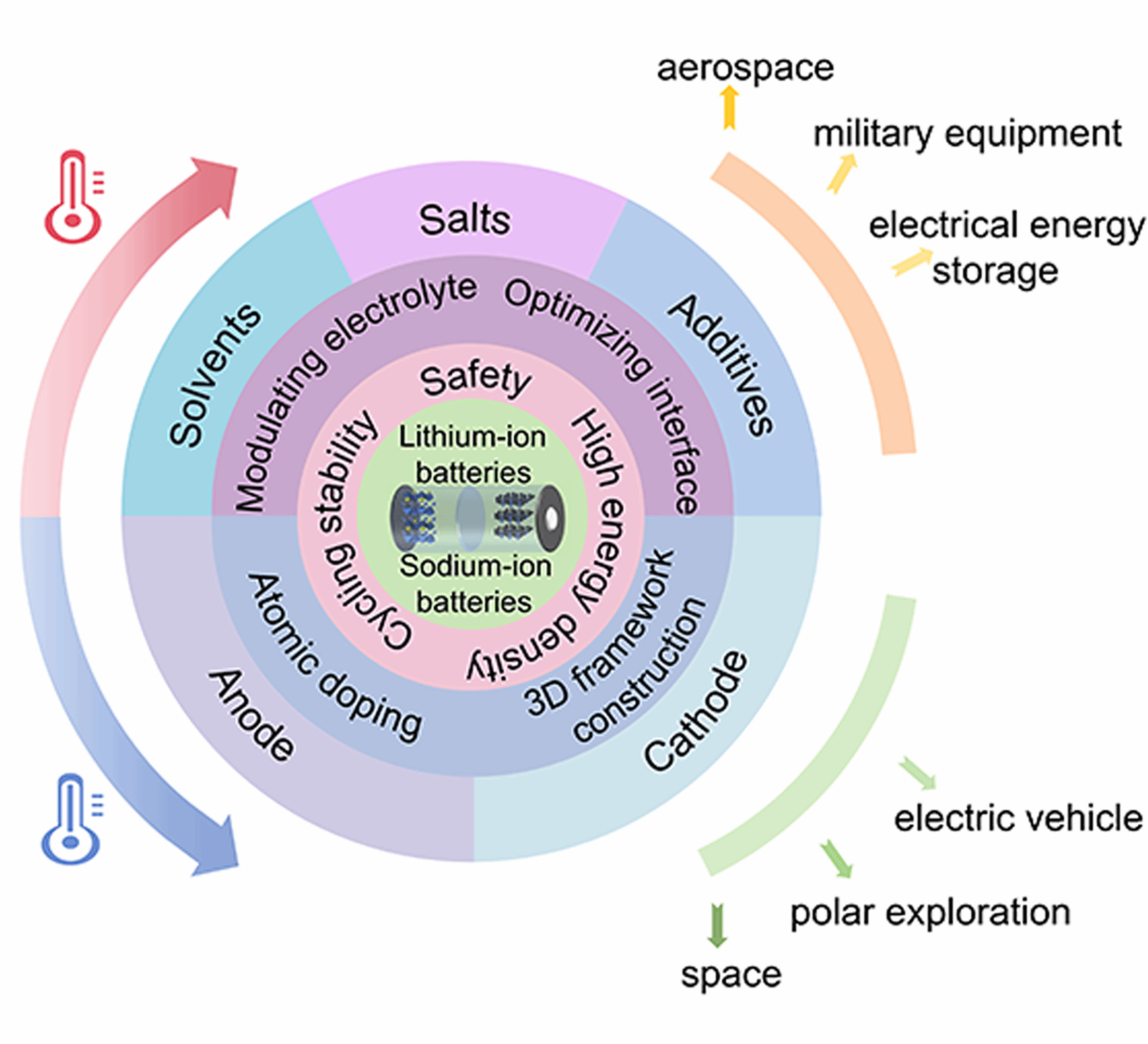

本综述系统探讨了锂离子电池和钠离子电池在极端温度(-70 °C至100 °C)环境下的失效机制与性能优化策略。论文从电解液(溶剂、盐、添加剂、半/固态电解质)和电极材料两方面入手,详细分析了低温下离子传导迟滞、界面阻抗增大以及高温下热稳定性差、副反应加剧等核心问题。作者对比了两种类型电池在极端温度下的性能差异,并总结了包括新型溶剂分子设计、溶化结构调控、界面稳定化以及电极材料改性等关键优化方案。该综述旨在为开发高性能、高安全性的极端环境适用电池提供设计指南。

这些研究成果为高性能电解液的设计提供了借鉴意义,有望为高性能储能器件的开发提供实验和理论依据。

上述两项研究工作得到了国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等项目资助。

论文链接:https://doi.org/10.26599/NR.2025.94907465

https://doi.org/10.1002/smll.202412817

(物理与电子工程学院)

硕 士 点

硕 士 点